日本でいちばんたくさんの古代遺跡が発見、発掘されている都道府県はどこだと思う?

日本でいちばんたくさんの古代遺跡が発見、発掘されている都道府県はどこだと思う?

神奈川県だ。

意外だろう。

奈良や宮崎ではない。

登呂遺跡の静岡でもないし、クマソの熊本でもない。

が、よく考えて欲しい。

俺が言ったのは「日本でいちばん多くの遺跡が発見・発掘されている」

と言ったのだ。

「日本でいちばん多くの遺跡が存在する」

と言ったわけではない。

知覚されると言うことは存在すると言うことだ、

などという概念があるが、

それをひっくり返して、存在すると言うことは知覚されると言うことだ、

と言う者があるかと思えば、

「知覚されないと言うことは存在しないと言うことだ」とまで言う者もいる。

そこまでいくとアホだけどね

神奈川が一番というのは、

つまりそれだけ昔からあった自然の山や丘を切り崩して開発したところが多いと言うことだ。

そのときに遺跡を掘り返すわけだからな。

では、

日本でいちばん多くの遺跡が存在すると考えられている都道府県は何処だと思う?

上州だ。

上州。

そう言ってみても、何処のことだかピンとこない内地民も多いのではないだろうか。

一応、基礎から話しておくと、

大昔に日本はいくつかの行政上の“国”に分けられた。

「駿河」とか「甲斐」とか「武蔵」とか「紀伊」とかそういうのだ。

この区分は奈良時代から明治時代まで使われていたわけだから、

ざっと1000年以上も呼び慣わされてきた名称だ。

これらはそれぞれ、頭文字をとって

駿河→駿州

甲斐→甲州

武蔵→武州

紀伊→紀州

みたいに呼ばれる。

が、中には、

伊賀 伊勢 伊予 伊豆みたいに頭文字がダブっているのもあって、

そう言うときは

伊賀→伊州

伊勢→勢州

伊豆→豆州

伊予→予州

に、どっちかが譲る。

越前、越中、越後、みたいな場合は3つとも越州らしい。

じゃあ、「上州」はどこでしょう、って話だ。

関東方面には、「上」ではじまる国がほかにもある。

上総だ。いわゆる房総半島の先の方だな。

上総 →総州

下総 →総州

というわけで、

「上州」は上野

上野 →上州 (現在の群馬)

下野 →野州 (現在の栃木)

なお、上野とペアを組む下野(しもつけ)は「野州」だ。

「下州」だとなんとなく格下って感じでいやだったんだろう。

「上野」は「こうづけ(なぜか変換できない)」って読むよ。“うえの”じゃないからね。

ところで、西日本方面のひとびとにとっては、

群馬、栃木、それに茨城、あたりはどこがどこだか謎らしい。

東日本の人にとって、

鳥取、島根や岡山・広島、佐賀と大分あたりがどこにあるのか不明なのと同じ感覚だろう。

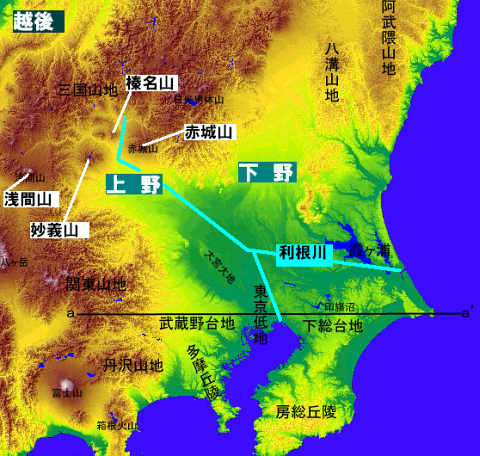

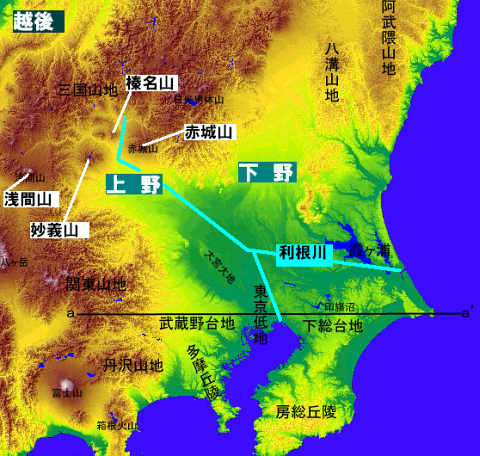

こんな感じ。

上野は、上半分はがっつりと山に囲まれ、関東とそうでないところの境目になっている。

中央を利根川がズバァンと流れている。

なお、意外にも熊谷は埼玉だ。

さて、

「両毛」

とか

「上毛」

とか言う言葉を聞いたこともあるだろう。

両毛=上野+下野

となるわけだが、なんで上野+下野=両毛 になるのだろうか。

実は、古代、この辺りには

毛野国

があった。

今の群馬+栃木はこの毛国で、

しかもこの毛野国は日本列島でもトップクラスの勢力を誇っていた。

毛野 は ケヌ とか読むみたいだ。

鬼怒川のキヌとかも同じだろう。きっと。

さて、おまえらも何となく知っているだろうが、

“ヤマト政権”を樹立した天皇のご先祖様は、ヤマト政権に従わない連中を征伐した。

九州の火の国は、女装した日本武尊(ヤマトタケルノミコト)に騙し討ちにされて滅ぼされた。

一方、ヤマトタケルノミコトは、東方征伐も企てた。

その行き先が、毛野国だった。

日本武尊は神奈川までやってきて、横須賀の走水から東京湾を横断した。

その途中で海が荒れたので、奥さんの橘姫(弟橘姫)が海神をおさめるため海に身を投げた。

それでたどり着いたのが君津・木更津だ。

一方、橘姫の遺品が流れ着いたのが神奈川の橘郡、今の武蔵小杉とかそこらへんだ。

日本武尊は、見事に毛国をボコボコにして切り従えた。

征服された毛国は、二つに分割された。

上毛野国(かみ・ツ・けのくに) ツは

「of」みたいな感じだな。

と

下毛野国(しも・ツ・けのくに)

その後、奈良時代に律令制度が完成し、

上で言ったように、全国が国に分割されたが、その時のルールとして、

“国名は必ず二文字”ルールができた。

で、

上毛野国→上毛国

上毛野国→下毛国

としたいところだが、

「下毛」ってほら、ちんげとかまんげってことじゃんか、

それはあんばいが悪いべ、ってことで

上野国

下野国

となった。

なので、

上野 の どこにも コウヅケ の ヅ や ケ が見あたらないのに、やっぱり コウヅケ、シモツケと読む。

そういうわけで、今でも、

この両国をあわせて「両毛」だったり、上野国が「上毛」だったりするわけだ。

この地域は古代からそれだけの強力な地域だった。

たとえば、室町幕府をつくった足利尊氏もこのエリアが地元だ。

だが、現在の群馬県は、はっきり言ってぱっとしない。

栃木もだ。

その理由は戦国時代にある。

両毛地域の英雄、足利尊氏は京都の室町に幕府をつくり、あっちへ行ってしまった。

そのかわり、関東を治めるため、

自分の名代として「鎌倉公方」として一族の者を派遣した。

そしてそのナンバー2が「関東管領」である。

関東管領には代々、足利家近縁の上杉家が就いた。

戦国時代になると、鎌倉公方は没落し、実力は全然無くなった。

代わりに、小田原の北条氏や、甲斐の武田信玄が成り上がりの戦国大名として力をつけた。

両毛地域の旧勢力は、北条氏や武田氏に蹂躙されて屈服した。

そこへ、越後の上杉謙信が「関東管領」の座を継いだ。

上杉謙信は「関東管領」として南下してきたので、

両毛地域の旧勢力は、こんどは上杉謙信に従った。

上杉謙信はその後、武田信玄と北信濃で争うようになり、

両毛方面へ出てくることができなくなった。

そうすると、北条や武田がまた両毛に進出し、

両毛地域の旧勢力はまたまた北条や武田に従った。

そんな感じでコロコロ主君を変えていたおかげで、

両毛地域には有名な戦国大名は生まれなかった。

現在の群馬・栃木がぱっとしないのはその影響だ。

→次へ